没有“理想”的人不伤心

摘要:作者/ IT时报记者 郝俊慧 编辑/ 郝俊慧 编者按 在理想和现实交错间,《IT时报》度过了自己的20年。 1000期报纸,是我们为中国信息时代发展编撰的一部编年史,也是一卷由并肩作战

作者/ IT时报记者 郝俊慧

编辑/ 郝俊慧

编者按

在理想和现实交错间,《IT时报》度过了自己的20年。

1000期报纸,是我们为中国信息时代发展编撰的一部编年史,也是一卷由并肩作战的同事共同编织的温情篇章。

每一张旧报纸的翻阅,都是一次时光的倒流;每一段故事,都是这个篇章中不可或缺的章节。

那些熟悉的名字跃然纸上,他们的笔触、他们的情怀,穿越岁月的尘埃,依然生动鲜活。

他们用文字记录历史,用热情点燃理想,用坚持诠释责任。

即便有人卸任,那份对新闻事业的热爱与对同事的深厚情感,亦如同永不褪色的老照片,永远镌刻在《IT时报》的年轮之中,成为后来者前行的力量。

这是我们的20年。

“我没有新闻理想。”2005年初夏,坐在相辉堂门前大草坪上拍毕业照时,我对坐在旁边的同学说道。他很不理解,我为何要选择上海一家初创媒体。

我说的是实话。考研时误打误撞选择了新闻专业,求学于中国成立最早最知名的新闻学院,在文科楼浸润了三年老系主任陈望道“宣扬真理、改革社会”办系理念,“新闻理想”,对于从小便自认是个俗人的我来说,不是可轻易扛起的四个字。

所以,当时真实的想法是,在上海找一家媒体工作两年,体验一下记者这份职业,然后回到滚滚红尘中,继续我的市场营销老本行。

2005年,是纸媒的黄金期。2003~2004年,各种新锐媒体在上海争相成立,《东方早报》《每日经济新闻》《第一财经日报》都创刊于此时……东方书报亭摊头上卖得最好的是《申江服务导报》,花1元钱拎一兜子报纸回家,看完再卖废纸也亏不了多少。

《IT时报》是这股洪流中的一抹特殊色彩。它关注的是数字城市建设、互联网应用、IT和数码产品……听起来“高大上”,感觉离生活不那么近,但又透着傲娇的“科技范”,而我恰恰是一个有那么一点点IT经验、对世界又充满好奇的女生。

于是,就这么入职了,一体验,就是19年。

回想2005年初入职的夏天,几乎已没什么记忆,唯一记得的是,入职另一家媒体的同学采访完一个淘宝皇冠店家,在一个炎热的午后给我打来电话:咱俩去开个淘宝店吧。当时,电子商务是最潮的购物方式,可免费开店的淘宝正将eBay“赶”出中国。

结果当然是没有。我时常和她戏言,如果当时我俩真去创业,没准是又一个薇娅。

作为站在中国互联网潮头的IT记者,类似这样错过的“好机会”,似乎两个巴掌也数不过来。

今天是2024年5月29日,我打开百度,输入关键词“比特币”,结果显示,1比特币≈496183元。我认真数了一下,是六位数。于是再次怀念我那“失踪”的0.01个比特币。

2009年1月3日,比特币正式诞生;2012年,《IT时报》上开始出现比特币的身影。当我第一次听到这个新名词时,它的价格是120美元。此后便一路上涨,“比特币”成为一些人的信仰,出现一币一别墅的狂热,各种层出不穷的山寨币,我们开始警惕没有资质的“虚拟货币交易所”。

《IT时报》连续刊登调查报道,提醒大家不要被这场“华丽的博傻游戏”所诱惑。为了调查,我还在某“虚拟货币交易所”买了0.01个比特币作为价格锚定点。

当然,随着2017年中国禁止“虚拟货币交易所”提供服务,这笔“泼天富贵”便没了踪影。

不见,也就不见了。

类似的故事还发生在后来的云计算、大数据、卫星互联网、新能源汽车、量子信息学等领域,常有朋友看到我写的新闻来问,“某某股票能买吗?”

嗯,或许可以,但那不重要。

刚参加工作时,我将考研时背得烂熟的那本刘海贵老师所著《新闻采访与写作》翻了出来,“记者应该具有哪些素养?”导师笑话我临阵抱佛脚,丢给我两句话:一句是院训——好学力行,另一句是老院长王中教授的名言,“把脑袋长在自己的肩膀上”。

如今想想,做一名科技记者,可能是最能体现“好学力行”的吧。还有哪个行业的记者,知识更新速度要以月计算?还有哪个职业,能让你时时刻刻紧盯可能让人类真正进入“科幻世界”的科技与产品?两年前的笔记不要拿出来了,那已经是过时得不要不要了。

这种时时需要满足好奇心的职业,真的太煎熬,也太有趣了。

最近因为准备1000期特刊,与几位离开报社的老同事聊天,大抵会回忆起那些年在会议室挑灯夜战的日子,以及他(她)们对时报宽容、坚守、新锐、犀利等各种气场的怀念,“时报出去的记者,个个能打。”

再翻看20年《IT时报》获得的新闻奖项,也已是不太数得过来。

每年,由中国邮电记协颁发的通信报刊网新闻创新奖,我们都是得奖大户;每年,由上海市报纸行业协会、市报协行业报企业报专业委员会开展的践行“四力”作品评选,《IT时报》也都有斩获;至于一年一度的上海新闻奖,作为专业报参评的《IT时报》也已有三篇获奖,是同类型中唯一的一家。

坚持守护那份“决不平庸”的决心,或许是《IT时报》收获如此多厚爱的根本原因,如果再加几个词,可能还有:求真实、在现场、去体验、找独家等等,以及那句“用自己的脑袋思考”。

思考的目的是质疑。

打小,我便有点“杠精上头”,不论事件大小,求的是个“说法”。但作为媒体,你的质疑往往代表着公众利益,你面对的不仅仅是外界的不解和质疑,还有可能来自行业巨头的压力,以及公众情绪的逆流。

谁给你的勇气?只有真相和思考。

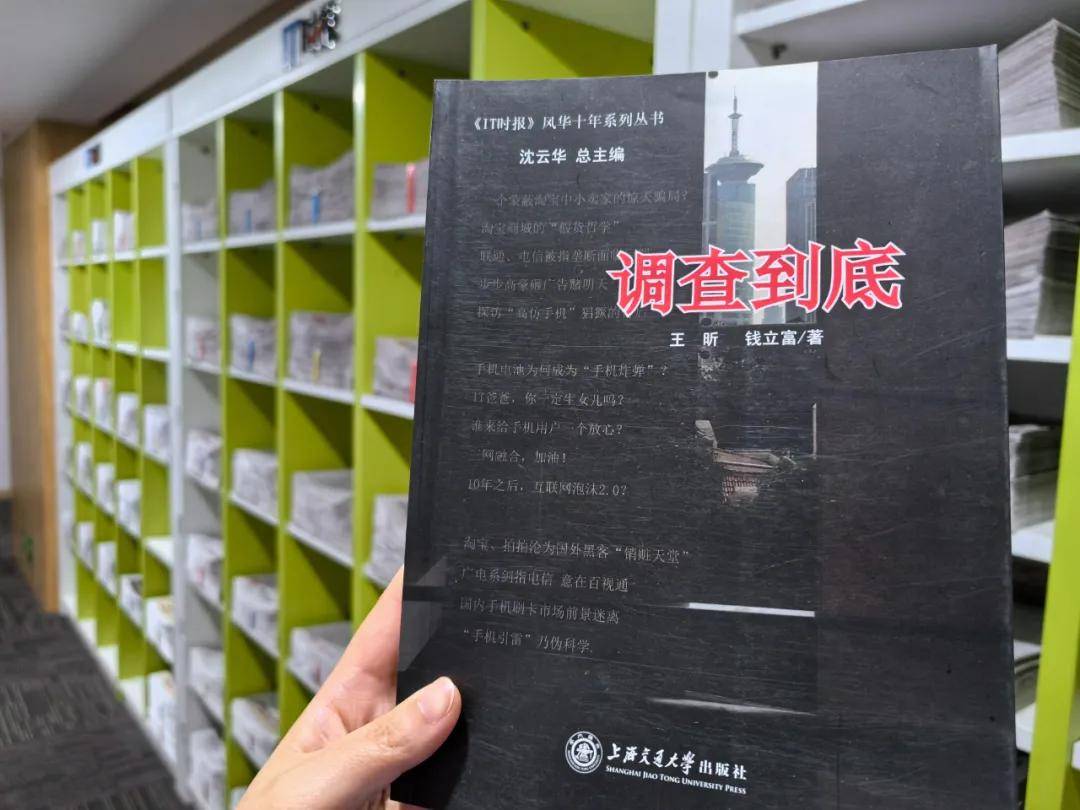

《IT时报》曾出版过一本书,名为《调查到底》,是报社两名资深调查记者的作品合集。通过不懈的调查和报道,我们揭示了假货泛滥、消费者权益受损、数据安全、垄断行为等诸多问题,促使公众、监管机构乃至企业自身开始反思和调整。

这本书的存在证明,即便前途都是鲜花和光明,但保持批判的思考和独立的声音,依然是媒体的立身之本。

2024年是时报20岁生日。

街角的东方书报亭已然消失,《东方早报》变成了澎湃新闻,《申江服务导报》也早已停刊,一元钱买100版的好日子一去不复返,我依然不敢说自己有“新闻理想”。

但在和时报一起走过19年旅程后,我可以说,我是一名职业记者,我还在这里。